В 1940 году во время подготовки очередной экспедиции на остров Вайгач один из сотрудников Северного горно-геологического управления предложил знаменитому исследователю Арктики Павлу Виттенбургу закурить. В ответ, как вспоминает его младшая коллега Евгения Киреева, Павел Владимирович иронически улыбнулся и сказал: «Этой болезнью я не болен».

Слово «болезнь» он употребил не в медицинском смысле, а в значении «страсть», «увлечение». В этом плане у него хватало других «болячек», таких как фотодело, катание на велосипеде собственной сборки, но главными из них были геология и педагогика. Оказавшись в 1941 году волею судьбы в Сыктывкаре, он совместил обе эти страсти, когда первым в Коми республике начал преподавать геологию. Правда, это было не местное учебное заведение, а Петрозаводский университет.

Пробуждение страсти

Своим неукротимым характером Павел Иванович обязан в первую очередь своему отцу, остзейскому немцу Вольдемару-Карлу фон Виттенбургу. Тот в 1863 году принял участие в Польском восстании, за что его лишили дворянства и сослали в Сибирь. Там он познакомился и обвенчался с Марией Тыдельской, дочерью польского пастора и его жены-англичанки. В 1884 году у них восьмым ребенком родился сын Павел.

Вольдемару-Карлу, а по-русски Владимиру Ивановичу, к тому времени простили грехи его молодости и за усердную службу наградили орденом Святого Станислава 3-й степени. Он получил должность телеграфиста в небольшом селении Владивосток, вскоре получившем статус города. Помимо работы Владимир Виттенбург активно интересовался географией и стал одним из основателей научно-просветительного Общества изучения Амурского края.

Семья жила на самой окраине города. Однажды к ним забрел медвежонок, младшие Виттенбурги его поймали, продали в зоопарк, а на вырученные деньги купили ружье, с которым охотились на бурундуков и прочих зверюшек. Некий французский натуралист, которого занесло на Дальний Восток в поисках материалов для Парижской международной выставки 1900 года, научил детей препарировать добычу. Впоследствии эти создания вошли в состав коллекции фауны Уссурийского края. А в Павлике Виттенбурге пробудилась страсть к познанию суровой, но родной природы.

С востока на запад и обратно

В 1892 году Павлик Виттенбург поступил в гимназию, однако изучать Закон Божий, древнегреческий и латинский языки ему было скучно, и из третьего класса мальчишку вышибли «за нерадение к наукам». Отец к тому времени уже умер, а поскольку других мужских гимназий во Владивостоке не было, мать отправила сына к своей замужней дочери в латышский город Либаву (ныне Лиепая).

Путешествие с востока на запад заняло 50 дней – сначала на пароходе через Японию, Сингапур и Суэцкий канал от Владивостока до Одессы, затем на поезде до Либавы. За время пути Павел всерьез заболел географией.

В Либаве он продолжил учебу, но не в гимназии, а в реальном училище, где существенная роль отводилась дисциплинам естественной и математической направленности. Эти предметы будущему геологу пришлись по душе, и Павел сумел окончить училище с отличием. За годы учебы он увлекся фотоделом, собственноручно собрал фотоаппарат, а также освоил фигурное катание и велосипед. Чтобы правильно обращаться с ним и суметь его починить, он даже поступил учеником в велосипедную мастерскую.

В неспокойном 1905 году Павла приняли в Рижский политехнический институт, где беспрерывно бастовали, а потому ему пришлось перебраться в Германию, в Тюбингенский университет. Главным предметом изучения Виттенбург выбрал геологию, дополнительными – химику и ботанику. За отличную учебу его премировали поездкой с научной целью во внеевропейскую страну. Он выбрал родной ему Дальний Восток. Собранный в окрестностях Владивостока геологический материал послужил темой для докторской диссертации под названием «Геологический очерк восточно-азиатского берега залива Петра Великого».

При новой власти

В начале 1910 года Павел Владимирович женился на студентке 3-го курса Санкт-Петербургского женского медицинского института Зинаиде Разумихиной, которая много читала и превосходно играла на фортепиано. К тому времени он уже жил в столице Российской империи, служил в Геологическом комитете и был избран действительным членом Минералогического общества.

У супругов родились три дочери, заниматься их воспитанием Виттенбургу было некогда – большую часть времени геолог проводил в разъездах, исследуя реки Северного Кавказа, Енисей и Енисейский залив, Кольский полуостров, Новую Землю и Якутию. Особое впечатление на него произвела Арктика.

Обе революции 1917 года Павел Владимирович встретил не в гуще политических событий, а в Уссурийском крае. Политика ученого мало интересовала, он был уверен, что его изыскательская деятельность необходима любой власти при любом строе. В 1918 году он открыл месторождение железной руды на мысе Мишукова в Кольском заливе, затем вошел в состав Северной научно-промысловой экспедиции, определял перспективы развития народного хозяйства Якутии. Кроме того, он читал курс лекций по истории исследований Арктики и Антарктики на Высших Географических курсах, создал экскурсионную станцию в поселке Лахта под Петроградом.

Однако политика занялась им. В 1921 году его арестовали, заподозрив в участии в Кронштадтском мятеже. К счастью, обошлось, его отпустили. Но 15 апреля 1930 года его забрали по сфабрикованному «Академическому делу».

Это позорное мероприятие началось годом ранее, когда на выборах в члены Академии прокатили трех ученых-коммунистов. Через короткое время их все-таки избрали академиками, но репрессивная машина была запущена. Всего за год по «Академическому делу» ЛенОГПУ арестовало свыше ста ученых, якобы состоявших в «монархической контрреволюционной организации». Многих, в том числе Виттенбурга, приговорили к расстрелу. Но Павлу Владимировичу смертный приговор заменили десятью годами лагерей.

Гибельное место

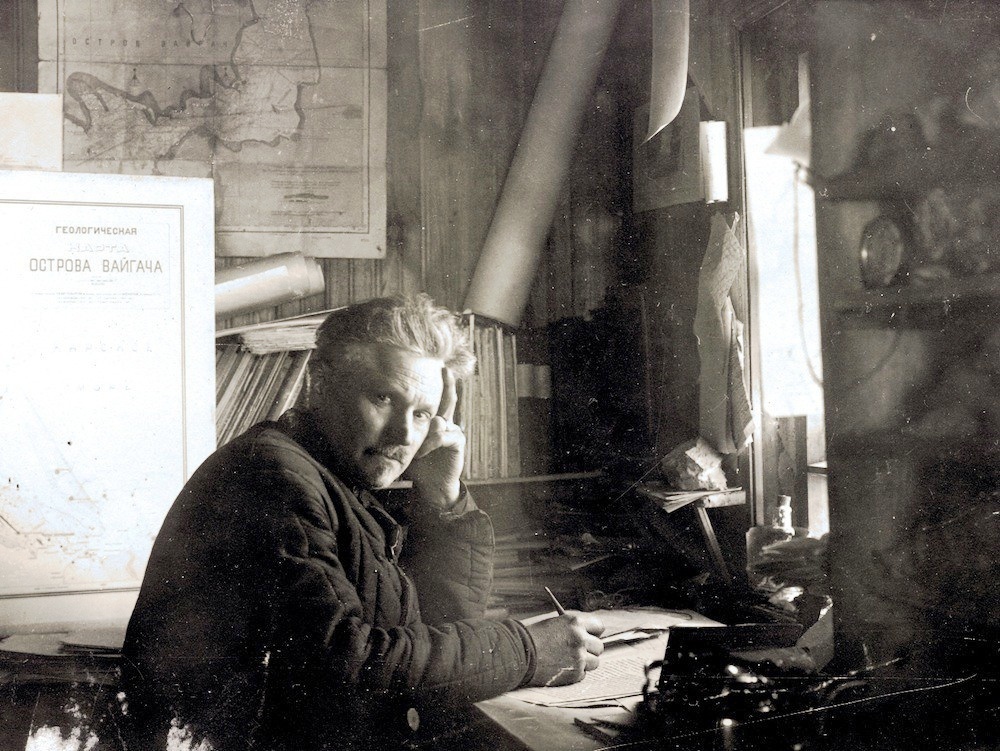

Гулаговское начальство иногда понимало, что негоже микроскопом забивать гвозди, и осенью 1931 года заключенного Павла Виттенбурга, валившего до того лес для Беломоро-Балтийского канала, назначили научным руководителем Вайгачской экспедиции ОГПУ, призванной найти месторождения необходимых для индустриализации цветных металлов.

«Вайгач» переводится с ненецкого как «остров страшной гибели» или «земля смерти», что уже само по себе говорит о непригодности этого места для проживания из-за суровости климата и скудной флоры. Однако начальник экспедиции Федор Эйхманс, ранее руководивший Соловецким лагерем особого назначения, решил, что и этот остров годится для освоения людьми. Из Архангельска сюда доставили пароходом изготовленные в Архангельске срубы шести бараков, возвели обогатительную фабрику, смонтировали дизельную электростанцию и спроектировали Дом культуры с постоянной выставкой экспонатов и фотографий богатств вайгачского месторождения. Павлу Владимировичу выделили отдельное жилье и разрешили позвать семью. Его жена Зинаида получила место врача.

Увы, экспедиция Виттенбурга выявила, что драгоценных металлов в здешних местах не водится, зато имеются высококачественные свинцово-цинковые руды.

В 1933 году Павел Владимирович возглавил геологические изыскания на Югорском полуострове, где открыл крупнейшее в СССР месторождение флюорита – ценнейшего минерала, широко используемого в металлургии, химической и стекольной промышленности.

Наградой за эти заслуги стало снятие судимости. В 1939 году Виттенбург смог вернуться в Ленинград, где устроился на работу в Арктический институт и начал готовить к изданию монографии о геологии исследованных им областей. В апреле 1940 года он снова отправился на Вайгач в качестве старшего геолога Северного горно-геологического управления. Здесь-то его и застала война.

На юг – в Сыктывкар

В октябре 1941 года в районе острова Вайгач появились немецкие подводные лодки, и Павла Владимировича вместе с другими членами экспедиции срочно эвакуировали в Архангельск. Попасть в заблокированный Ленинград уже не было возможности, и Виттенбурга со всем штатом Севгеоуправления отправили в Сыктывкар. Через несколько месяцев туда же приехали из блокадного города до предела истощенные жена и дочери. А глава семьи тем временем отправился в командировку в Ухту и Воркуту. Появилась необходимость произвести новое обследование месторождений нефти и газа.

Более всего в Коми республике Виттенбурга интересовала Ярега, где на глубине от 130 до 300 метров залегала густая окисленная нефть, которую к тому времени уже несколько лет добывали шахтным способом. Для Павла Владимировича это было нечто новое, с чем он еще не сталкивался ни на Вайгаче, ни в Уссурийском крае, ни на Кольском полуострове.

Бесконечные экспедиции пытливый геолог совмещал с профессорско-преподавательской деятельностью. В Сыктывкар в октябре 1941 года эвакуировали Петрозаводский университет. Павла Владимировича пригласили в него для чтения лекций по общей геологии и геологии полезных ископаемых. Во время летних практик, совмещенных с полевыми работами для Севгеоуправления, Виттенбург отправлялся в очередные экспедиции. Только теперь его подчиненными были не заключенные ГУЛАГа, а студенты. Они были среди тех, кто обнаружил месторождения горючих сланцев, используемых для получения моторного топлива.

Еще один важный след, который оставил Виттенбург в столице Коми, это организация Геологического музея северного региона, ставшего предшественником нынешнего Геологического музея им. А.А. Чернова.

С окончанием войны семья Виттенбургов вернулась в Ленинград.

Игорь БОБРАКОВ.

Игорь БОБРАКОВ.

P.S. ______________________________________________________________________

Именем «безродного космополита»

Знаменитый ученый увековечен в Баренцевом море и Петербурге

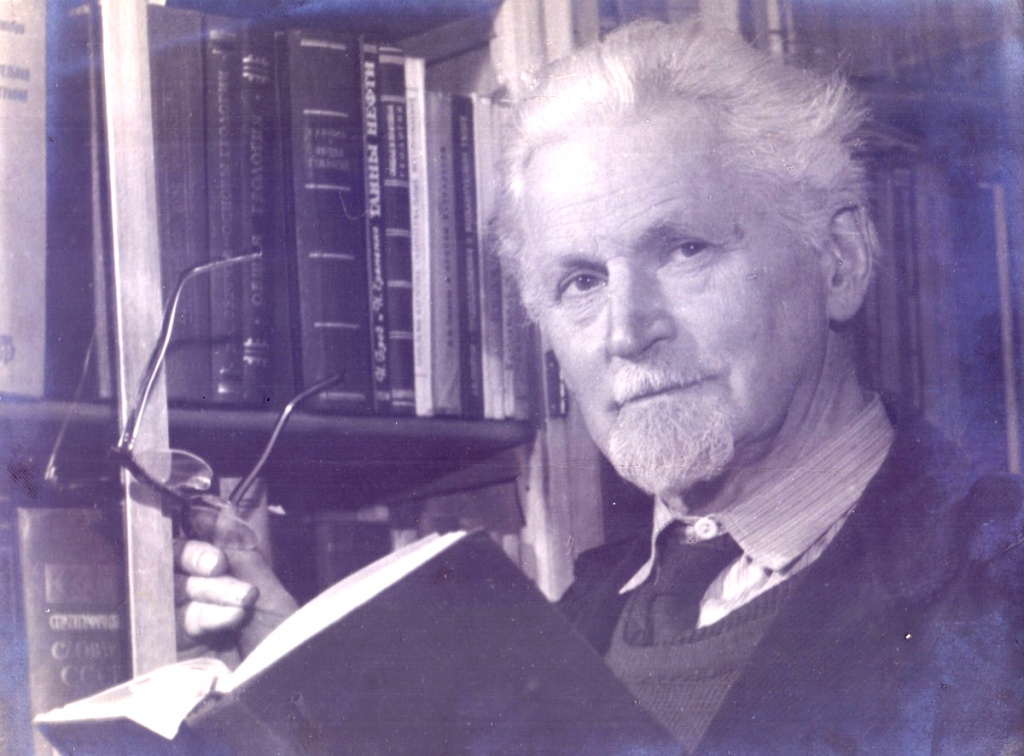

Весной 1950 года Павла Виттенбурга уволили из Ленинградского арктического училища, где он преподавал последние три года, а еще через год отправили на пенсию. Ему к тому времени исполнилось 67 лет, но дело было не в возрасте. С его безудержной энергией можно работать и работать. Однако в эти годы по всей стране развернулась кампания «борьбы с космополитизмом», а всемирно знаменитый Виттенбург с его немецко-польско-английским происхождением вполне подходил как мальчик для битья.

Без активной деятельности Павел Владимирович жить не мог, и он взял на вооружение принцип, изложенный Вольтером: «Пусть каждый возделывает свой сад». Именно этим почтенный геолог занялся на выделенном ему участке в Зеленогорске: распланировал, как должны расти деревья, обустроил в дачном доме кабинет и библиотеку на пять тысяч книг.

Накануне 1968 года во время прогулки он подхватил воспаление легких и через месяц скончался в кругу своих друзей и дочерей. Его похоронили, как он и завещал, на зеленогорском кладбище под поросшим мхом валуном рядом с могилой жены, ушедшей из жизни пятью годами ранее.

Ныне имя Виттенбурга носят мыс на острове Ли-Смита в Баренцевом море, хребет на архипелаге Шпицберген и школа в Санкт-Петербурге.