31 сентября 1937 года в Сыктывкаре расстреляли архиепископа Александра Сахарова. Двумя неделями ранее эта же участь в столице Коми постигла большую группу священников, часть из которых была канонизирована Русской православной церковью. Однако Сахарова, несмотря на его высокий сан, даже не поминают в день Собора Коми святых, отмечаемый ежегодно 11 февраля, когда отдают должное репрессированным священнослужителям.

Все дело в том, что Александр Сахаров принадлежал к обновленческой ветви РПЦ, одобрившей Октябрьскую революцию и контролируемой чекистами. Но можно ли считать, что обновленческий архиепископ по каким-то личным мотивам пошел на «сделку с дьяволом» или же он совершенно искренне полагал, что православная церковь нуждается в модернизации?

Ревностный служитель

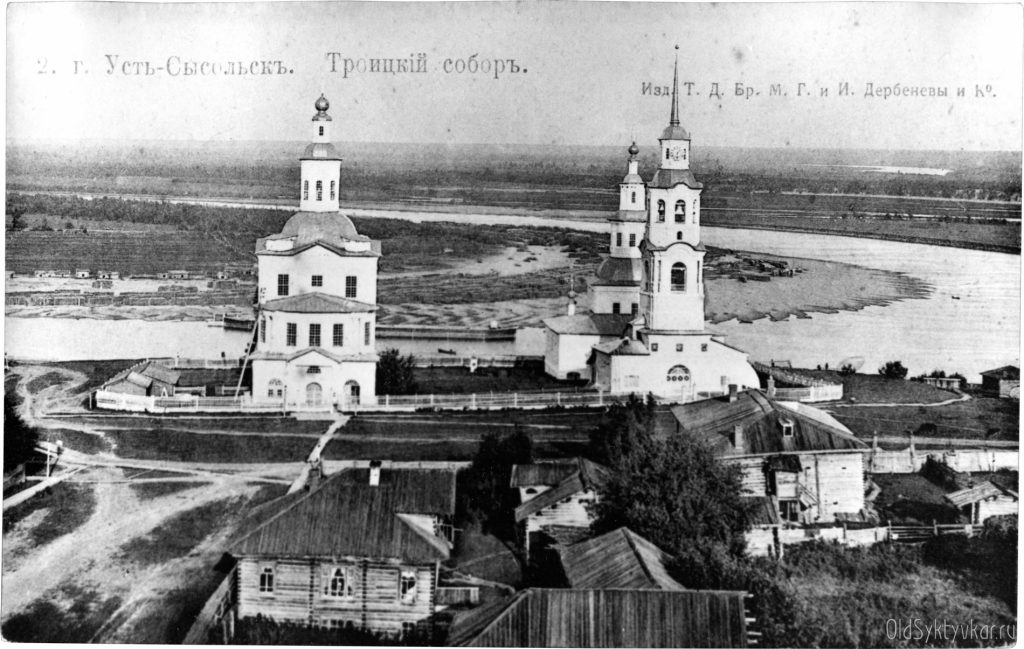

Александр Сахаров окончил земной путь в том же городе, где и родился в июле 1869 года. Правда, тогда он назывался Усть-Сысольском. К тому времени главной из действующих в городе церквей был стоящий на высоком берегу Сысолы Троицкий собор, в котором отец будущего архиепископа Александр Христофорович Сахаров служил священником.

В те времена сыновья священнослужителей, как правило, шли по дороге отцов. Александр Александрович не стал исключением. В четырнадцать лет он окончил Усть-Сысольское духовное училище, а спустя шесть лет – Вологодскую духовную семинарию. В 1889 году его назначили псаломщиком того же Троицкого собора.

Через два года Александра определили священником Печорской Троицкой церкви Усть-Сысольского уезда. Поселение, в котором она располагается, ныне так и называется – Троицко-Печорск. Сахаров задержался в нем на двадцать лет и оставил весьма заметный след. Богослужение совмещал с педагогикой. В частности, был учителем пения в Печорском земском начальном училище, законоучителем Печорской женской церковно-приходской школы и Сойвинского земского училища. Кроме того, он основал Печорскую народную библиотеку и стал ее первым заведующим.

Очень скоро за ревностное церковное служение отец Александр удостоился набедренника – матерчатого плата прямоугольной формы, украшенного изображением креста. Его носят под литургическим поясом с левой стороны на ленте, перекинутой через правое плечо. За ним последовали и другие награды – камилавка (высокий головной убор) и наперстный крест. Их было за что давать. Под его непосредственным руководством открылись храмы в селах Покча и Усть-Илыч, а также были возведены часовни в деревнях Сойве и Петрушино.

В 1910 году молодого священника перевели в Вологду, откуда и начался его путь к раскольникам-обновленцам.

От реформ к расколу

Принято считать, что обновленческое движение в РПЦ появилось в начале 1920-х годов и было призвано расколоть церковь. Между тем все началось намного раньше.

О необходимости реформирования РПЦ некоторые священнослужители говорили еще на рубеже XIX-XX веков. Прежде всего они стремились отделить церковь от государства, сделать ее независимой при решении внутрицерковных дел.

Февральская революция 1917 года послужила спусковым механизмом к расколу. Уже 7 марта в Петрограде был создан «Всероссийский союз демократического православного духовенства и мирян». Его участники желали не только отделить церковь от государства, но и проводить выборы православных епископов, при этом правом избираться наряду с монахами должно пользоваться белое духовенство. Церковные богослужения предлагалось вести не на старославянском языке, а на русском. Да и сама проповедь священника должна, по мнению «прогрессивного духовенства» (так они себя называли), выражаться в «форме свободного церковного ораторства под личной ответственностью каждого проповедника».

Обновленцы приняли активное участие в Поместном Соборе Православной Российской Церкви 1917-1918 гг., где высказались против восстановления патриаршества. Но они оказались в меньшинстве, а Собор избрал патриархом Московским и всея России митрополита Московского и Коломенского Тихона.

Пришедшие к власти большевики выполнили один из главных постулатов обновленцев, приняв «Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви», что «прогрессисты» не могли не приветствовать. 15 мая 1922 года председатель ВЦИК Михаил Калинин принял депутацию обновленцев, и уже на следующий день было объявлено об учреждении нового Высшего Церковного Управления, полностью состоявшего из «прогрессивного духовенства». В свою очередь патриарх Тихон отлучил от церкви вождей обновленчества. Таким образом раскол РПЦ оформился окончательно.

Сахаров против Сахарова

В начале 1920-х годов в Коми автономной области при поддержке властей была создана обновленческая Усть-Сысольская и Усть-Вымская епархия, которую возглавил вернувшийся на родину Александр Сахаров. Он еще в 1917 году принял активное участие в создании вологодской группы прогрессивного духовенства, а через семь лет был назначен обновленческим епископом Тихвинским.

В 1920-е годы обновленцы контролировали более половины усть-сысольских общин, причем им достались два самых крупных храма – Троицкий собор и стоящая в самом центре города Стефановская церковь, которую за большие размеры тоже называли собором. По словам историка Михаила Рогачева, многие батюшки не слишком разбирались в политических вопросах и поверили тому, что обновленцы теперь самые правильные.

Однако переход в обновленчество вовсе не давал гарантии спокойной жизни. В 1923 году городские власти приняли решение о закрытии Стефановского храма и преобразовании его в музей. Верующие ответили на эту акцию потоком писем во все инстанции, и в августе 1924 года ВЦИК РСФСР распорядился вернуть церковь верующим. После этого среди горожан поползли слухи, что «коммунистам скоро придет конец, потому и возвратили Стефановский собор».

Между тем в городе обозначилось противостояние между обновленцами и «тихоновцами», на стороне которых выступил целый ряд сосланных в Усть-Сысольск высокопоставленных священнослужителей. В их числе оказался епископ Афанасий Ковровский, по иронии судьбы носящий в миру ту же фамилию, что и его оппонент – Сахаров. Впрочем, конфронтация однофамильцев длилась недолго. В феврале 1925 года владыке Афанасию разрешили уехать во Владимир, а Александра Сахарова назначили епископом Валдайским. Но уже через год он вернулся, был возведен в сан архиепископа и возглавил Усть-Сысольское Епархиальное управление.

«Пьяница» и «сын дворянина»?

Впрочем, долго цацкаться с обновленцами советская власть не собиралась. В 1929 году Стефановский собор все-таки закрыли. Осенью 1931 года у верующих отобрали и Троицкий собор. Взамен «прогрессистам» передали Вознесенский храм в Кируле, забрав его у «тихоновцев», что вызвало у них волну протеста.

Весной 1933 года староцерковники направили в Коми облисполком жалобу, содержащую довольно-таки оскорбительную критику в адрес архиепископа Александра. В частности, там говорилось, что если их священник Степан Ермолин является выходцем из крестьян и служил в Красной армии, что было правдой, то архиерей обновленцев – якобы сын дворянина. А вот это была откровенная ложь. Как сказано выше, отец его служил священником. Кроме того, про Сахарова говорилось, что он имеет в городе большой двухэтажный дом, пьянствует и однажды судился: «какая-то женщина с него пьяного стащила часы». И вообще, архиерей-дворянин «заботится не о церкви, а о том, как ему нагрести денег, наесться и пьяным быть».

Такая критика подействовала, но ненадолго. Кирульскую церковь поначалу вернули старой общине, но уже в ноябре того же года вновь передали обновленцам. Сахаров к тому времени покинул Усть-Сысольск, служил в городе Яранске Кировской области, был архиепископом Моршанским в Тамбовской обновленческой епархии, затем его перевели в Борисоглебск.

Наконец в 1937 году он вернулся в Сыктывкар и вновь вступил в должность управляющего Усть-Сысольской и Усть-Вымской епархией. Прослужил Александр Сахаров на этом посту всего несколько месяцев. 21 августа его арестовали и предъявили обвинение в том, что он якобы «систематически среди местного населения проводил контрреволюционную агитацию против мероприятий партии и советской власти». Через 10 дней архиепископа расстреляли.

Советская репрессивная машина уже не делала разницы между староцерковниками и обновленцами.

Игорь БОБРАКОВ.

P.S. ________________________________________________________________

Миссионер и реформатор.

Отец известного писателя подтолкнул земляка к раскольничеству

В Вологде будущего обновленческого архиепископа Александра Сахарова судьба свела с его земляком, священником Тихоном Шаламовым. Он родился в селе Вотча, что в 85 км от столицы Коми края.

Они могли познакомиться еще в годы учебы в Вологодской семинарии, но после ее окончания их пути временно разошлись. Тихона Шаламова отправили миссионером на американский остров Кадъяк, расположенный у южного побережья Аляски, где он прослужил 12 лет, а в 1906 году вернулся в Вологду и стал штатным священником кафедрального Софийского собора.

Там он сдружился с политическими ссыльными, принимал участие в митингах в Народном доме, участвовал в деятельности Вологодского общества изучения Северного края, а в 1917 году стал одним из идеологов церковной реформы. Вполне возможно, что именно отец Тихон склонил своего усть-сысольского коллегу к обновленчеству.

От репрессий отца Тихона уберегла ранняя смерть от воспаления легких. В современной России более знаменит его сын, писатель Варлам Шаламов, автор автобиографических «Колымских рассказов», воспроизводящих правду о заключенных ГУЛАГа.